【発酵ソムリエ】寒天は、食物繊維としても培地としても優秀!

【発酵ソムリエ】寒天という便利な食品に注目!

諏訪で出会った寒天の魅力を求めて、今日は「かんてんぱぱ」の工場併設型ガーデンへ足を運んできました。

寒天と聞くと、ただのゼリー菓子と思われがちですが、ここでは一味違う「寒天ランチ」が楽しめるとあって、

期待に胸を膨らませて現地へ。

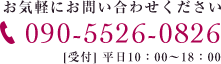

ホームページ

↓ ↓ ↓

工場併設型ガーデンでの体験

「かんてんぱぱ」は、諏訪の名産である寒天をふんだんに使った食品を提供しているお店です。

お店に入ると、まず目に飛び込んできたのは、まるでアートギャラリーのような美しいディスプレイ。

寒天を使ったランチはもちろん、デザートとしても楽しめるコーヒーゼリーの寒天は、甘さと食感の絶妙な

バランスに大満足でした。

なぜ諏訪?寒天の秘密

実は寒天のルーツは、海からとれる天草のところてん。しかし、なぜかその天草が、湖に囲まれた諏訪の地で

名産として発展したのです。その理由は、京都ですでにところてんとして有名だった寒天が、乾燥した気候の

諏訪にぴったりだったから。乾燥環境のおかげで、寒天は流通が容易になり、どこへでも安価に運ぶことができました。

寒天の持つ驚くべき多面性は、食品としての魅力だけでなく、医学・生物工学の発展にも大きな影響を与えてきました。

以下、これまでの生物工学的なエピソードをまとめます。

医学研究への初期貢献

ゼラチン培地から寒天培地への転換

1881年、ロベルト・コッホがゼラチン培地を用いて病原性細菌の研究を始めた際、

ゼラチンが細菌によって分解されることや37℃で溶けてしまうという欠点が問題視されました。

そこで、コッホの研究室の医師ウォルター・ヘッセ夫人が、アメリカ生まれのドイツ人として

フルーツゼリーに用いられる寒天を培地に活用するアイディアを提案。

ジャカルタから調達した寒天を使用することで、安定した培養環境が整い、1882年に結核菌に関する短報で

その有用性が認められ、寒天培地は医学研究に革命をもたらしました。

ペニシリン発見への寄与

1928年には、イギリスのアレクサンダー・フレミングが寒天培地を用いた実験でペニシリンを発見。

これにより、寒天は抗生物質の発見という医学史に残る偉業に大きく貢献し、

その後の治療法の進展に寄与することとなりました。

戦略物資としての寒天

第二次世界大戦中、寒天は細菌研究に不可欠な培地としての重要性から、戦略的意味合いを持ち、

日本政府により輸出入禁止品目に指定されました。これにより、欧米諸国では日本産の寒天が

手に入らなくなり、工業的に粉末寒天を製造する技術が発展する契機となりました。

DNA研究とアガロースの役割

1962年、ワトソンやクリックらがDNAの構造を解明し、ノーベル賞を受賞したという

歴史的な出来事においても、寒天の構成成分であるアガロースが大きな役割を果たしています。

アガロースは、その網目状の分子構造が核酸(DNA)の分離に最適であり、

遺伝子工学の研究や分析手法において欠かせない素材となっています。

このように、寒天は味覚だけでなく、科学的な観点からも魅力的な食品です。店舗内にはショップもあり、

寒天にまつわるさまざまな製品が展示され、まるで美術館にいるかのような雰囲気。休日のお出かけ先として、

食や科学、アートが交差するこの場所は、ぜひ訪れてみる価値があります。

そして、発酵はおなかの中でも行われています。特に発酵菌はおなかの中で食物繊維をえさにしています。寒天は大切です。

寒天の新たな魅力を発見できる「かんてんぱぱ」。諏訪にお越しの際は、ぜひ足を運んでみてくださいね。

#発酵ソムリエ #かんてんぱぱ #世界一の培地 #食物繊維 #菌の培地