【発酵ソムリエ】京都伏見のキンシ正宗の見学に行ってきました!

【発酵ソムリエ】おんな水(軟水)の京都では、どのような酒造りをしているのでしょう?

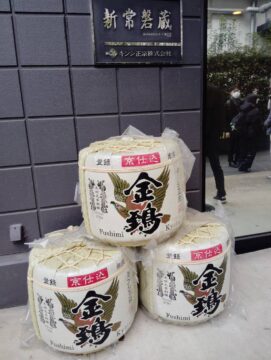

キンシ正宗の酒蔵見学へ

日本生物工学会の発酵支部のイベントで、普段はなかなか入ることができないキンシ正宗の酒蔵を見学してきました。

(すごいですね。)

京都の伝統ある酒蔵の中に足を踏み入れて、ふわっと広がる麹の香り。 。。

職人たちが守り続けてきた酒造りの世界が実現していました。

手作業から機械化へ

見学を進めると、手作業で行われている工程が多いことに驚きました。

しかし、時代の流れとともに、これからは機械化を進めていくそうです。

—これは、どの業界でも共通する課題はないかもしれません。

若手への技術継承の難しさ

昔ながらの製法で仕込みを行っています**甑(こしき)**のそばで、

職人さんが「最近の若者に技術を継承するのが難しい」と話してくれました。

特に発酵の工程は、経験や勘が重要とされる世界。

合理化できる部分と、職人の技術が必要な部分の間で、今後の在り方を見据えているようでした。

室で、糀を育てるためには、寝づの番をするわけです。

使われる酵母と酒母

キンシ正宗では14号、15号、18号の酵母、そして京都独自の京都恋酵母を使用しています。

また、酒母(スターター)は600キロを使用しているということ。

これが酒の発酵をしっかりと支える土台となっていました。

原料米の変化と挑戦

原料となる米のひとつは、京都の酒造好適米である**祝(いわい)**を使用。

以前の祝米は背が高く収量はかなりあったもの、味がよく、溶けやすい特性がありました。

品種改良によって長さが短くなり、大量に収穫できるようになったので、以前とは勝手が違い、手造りとしては試行錯誤が続いているそうです。

伝統と変化の狭間で

酵母の選定、酒母の新しい仕込み、そして米の特性の変化——キンシ正宗の酒造りは、常に課題と向き合いながら進化しています。

伝統を守りつつも、時代の変化に対応していく姿勢がとても大切ですこれからどのようなお酒が生まれていくのか、ますます楽しみになりました。

#発酵ソムリエ #キンシ正宗 #京都の伏見 #日本生物工学会 #酒造好適米祝